eine Nickhaut, die äußere Ohröffnung iſt verſchließbar und iſt nur ſelten von einer Ohrmuſchel umgeben; die Naſenlöcher ſind geſchloffen, und können nur durch Muſkelthätigkeit geöffnet werden. Die Floſſenfüßler können ſich nur ausnahmsweiſe auf feſtem Boden bewegen; ſie bewohnen alle Meere, doch weniger häufig die tropiſchen. Einzelne Arten kommen auch im kaſpiſchen Meere und im Baikalsee vor.

l. Walroſſe. (Trichechina.)

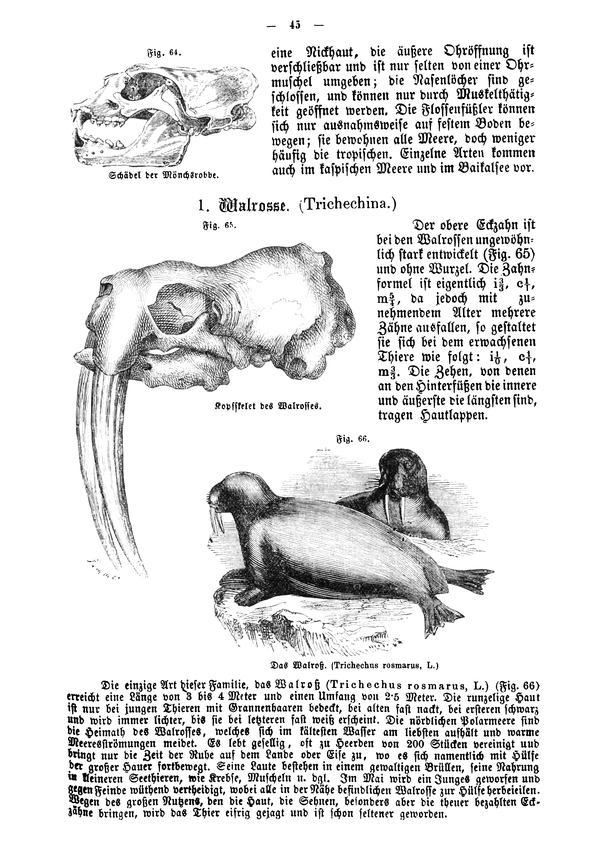

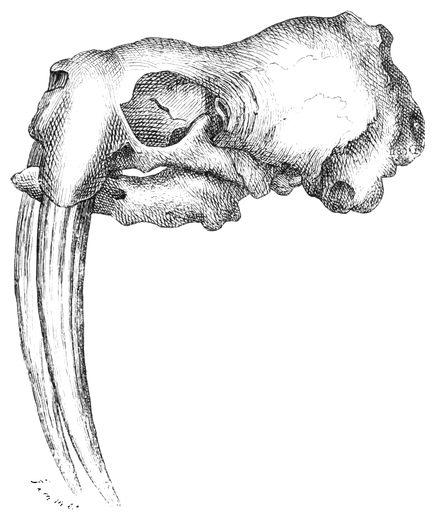

Der obere Eckzahn iſt bei den Walroſſ en ungewöhnlich ſtark entwickelt (Fig. 65) und ohne Wurzel. Die Zahnformel iſt eigentlich i$\frac{3}{3}$, c$\frac{1}{1}$, m$\frac{5}{4}$, da jedoch mit zunehmendem Alter mehrere Zähne ausfallen, ſo geſtaltet ſie ſich bei dem erwachſenen Thiere wie folgt: i$\frac{1}{0}$, c$\frac{1}{1}$, m$\frac{2}{3}$. Die Zehen, von denen an den Hinterfüßen die innere und äußerſte die längſten ſind, tragen Hautlappen.

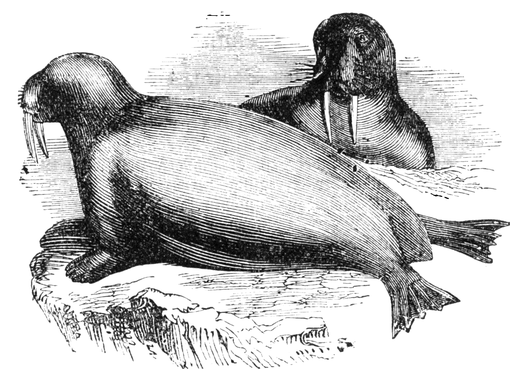

Die einzige Art dieſer Familie, das Walroß (Trichechus rosmarus, L.) (Fig. 66) erreicht eine Länge von 3 bis 4 Meter und einen Umfang von 2,5 Meter. Die runzelige Haut iſt nur bei jungen Thieren mit Grannenhaaren bedeckt, bei alten faſt nackt, bei erſteren ſchwarz und wird immer lichter, bis ſie bei letzteren faſt weiß erſcheint. Die nördlichen Polarmeere ſind die Heimath des Walroſſes, welches ſich im kälteſten Waſſer am liebſten aufhält und warme Meeresſtrömungen meidet. Es lebt geſellig, oft zu Heerden von 200 Stücken vereinigt und bringt nur die Zeit der Ruhe auf dem Lande oder Eiſe zu, wo es ſich namentlich mit Hülfe der großen Hauer fortbewegt. Seine Laute beſtehen in einem gewaltigen Brüllen, ſeine Nahrung in kleineren Seethieren, wie Krebſe, Muſcheln u. dgl. Im Mai wird ein Junges geworfen und gegen Feinde wüthend vertheidigt, wobei alle in der Nähe befindlichen Walroſſe zur Hülfe herbeieilen. Wegen des großen Nutzens, den die Haut, die Sehnen, beſonders aber die theuer bezahlten Eckzähne bringen, wird das Thier eifrig gejagt und iſt ſchon ſeltener geworden.